Per lungo tempo è sembrata una stranezza ottocentesca, una di quelle teorie polverose che si studiano nei manuali per poi dimenticarle con un sospiro di sollievo.

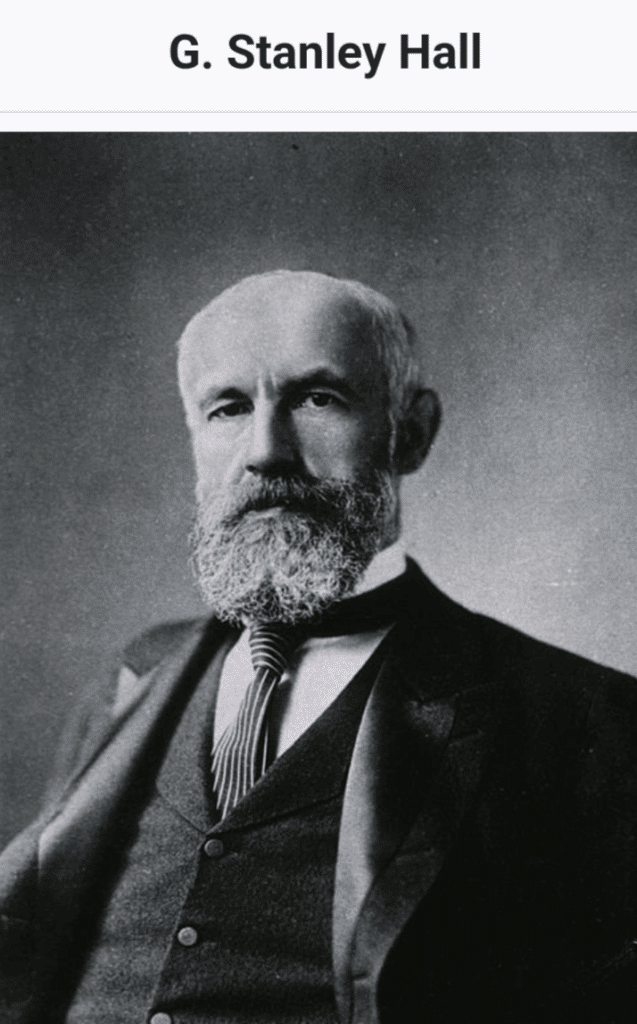

Eppure, oggi più che mai, la teoria della ricapitolazione di G. Stanley Hall merita di essere riscoperta. Non per nostalgia accademica, ma perché potrebbe fornire una chiave interpretativa potente in un’epoca che ha smarrito ogni bussola nello spiegare cosa sia (e cosa stia diventando) l’adolescenza.

G. Stanley Hall, psicologo e fondatore della psicologia adolescenziale, pubblicò nel 1904 una monumentale opera dal titolo tanto esteso quanto ambizioso: Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education.

La sua tesi di fondo, ispirata alla teoria evolutiva dell’epoca, era semplice e radicale: l’adolescente rivive, nel proprio sviluppo, le tappe evolutive dell’intera specie umana.

Non si trattava solo di una metafora. Secondo Hall, ogni fase della crescita individuale – l’ontogenesi, cioè lo sviluppo del singolo essere umano dalla nascita alla maturità – ricapitolava fasi della filogenesi, ossia la storia evolutiva dell’intera specie, dagli organismi più semplici fino all’Homo sapiens.

Detto in parole semplici: così come nell’embrione umano si possono individuare fasi che ricordano le forme di vita precedenti (la coda del feto, le branchie embrionali), anche nella crescita psicologica si ripercorrerebbero le grandi tappe dell’umanità: dal caos pulsionale primitivo fino alla coscienza individuale e sociale.

Una tesi simile oggi farebbe alzare più di un sopracciglio. Eppure, se la liberiamo dalle incrostazioni del darwinismo lineare e dai pregiudizi moralisti di inizio Novecento, resta in piedi un’intuizione formidabile: l’adolescenza è la zona franca in cui l’individuo rielabora, confusamente, potentemente, la memoria simbolica della specie.

Non è un caso che i ragazzi sembrino tornare, in una certa fase della vita, a un tribalismo elementare: il branco, il rischio, la prova. Poi passano al mito: la scoperta del bene e del male, la giustizia assoluta, le grandi cause da abbracciare con furore. Infine, se tutto va bene, arrivano alla polis: alla costruzione di sé come parte di un mondo più ampio.

Invece di ridicolizzare questo processo o di medicalizzarlo come puro squilibrio chimico, Hall vi intravedeva una necessaria rievocazione drammatica del cammino umano.

E in questo aveva colto, con un secolo di anticipo, qualcosa che oggi stiamo dimenticando: che l’adolescenza è una forma di interrogazione cosmica, non una semplice transizione tra due fasi.

Negli anni successivi, con l’avvento della psicoanalisi e della psicologia psicosociale, il paradigma mutò. L’adolescente divenne un soggetto in conflitto, in cerca di identità, percorso da tensioni interiori. Un passaggio fondamentale, che ha prodotto grandi strumenti di comprensione.

Ma qualcosa è andato perso per strada: il legame profondo tra la crescita individuale e la storia collettiva. Tra biografia e antropologia. Tra il caos adolescenziale e il mito.

Oggi, in un’epoca confusa che esalta la fluidità identitaria come orizzonte di liberazione, si tende a leggere l’adolescenza come una gamma di possibilità indifferenziate, un infinito menù esistenziale da cui scegliere sé stessi à la carte , come si sfoglia un catalogo.

Ma questa retorica della fluidità, ben lungi dall’essere una conquista autentica, è il risultato di una regressione dell’adulto, che ha abdicato al proprio ruolo formativo, e al tempo stesso di una pressione del mercato, che trova nell’adolescente perpetuo, incerto, indeciso, sempre in cerca di approvazione, il consumatore perfetto.

L’adolescenza così diventa un campo senza forma, senza riti, senza tempo. Un limbo prolungato dove tutto è possibile ma nulla è stabile.

In questo vuoto, l’intuizione di Hall torna ad avere un valore formativo cruciale. La ricapitolazione non è una condanna evolutiva, ma una struttura narrativa dell’essere: l’adolescente ha bisogno di attraversare simbolicamente l’origine per poter progettare il futuro.

Non lo fa più attorno al fuoco, ma su TikTok. Non combatte più con l’arco, ma con i codici culturali della contemporaneità. Eppure è lo stesso percorso.

Recuperare l’idea di Hall – aggiornata, decantata, ripulita – significa ridare forma all’informe, riattivare una pedagogia del tempo che non si limiti ad accompagnare, ma che protegga la soglia e custodisca la trasformazione.

L’adolescente non è un adulto incompleto, né un bambino cresciuto troppo in fretta. È un Neanderthal che sogna la polis.

E nel suo disordine, a volte molesto, a volte sublime, si nasconde ancora il futuro della specie.

Immagine Wikipedia

Per approfondire il contesto storico e teorico delle riflessioni su G. Stanley Hall, si veda l’articolo di Matt Richtel pubblicato sul New York Times il 5 luglio 2025: “Un secolo fa gli adolescenti non erano completamente umani“, tratto dal libro di prossima uscita “How We Grow Up: Understanding Adolescence”.