Nonostante l’approvazione del Parlamento europeo nel 2019 e la volontà iniziale di Bruxelles di abolire il cambio stagionale dell’ora entro il 2021, la riforma per porre fine al passaggio tra ora legale e ora solare è in stallo da ben sette anni.

Il tema dell’ora in Europa è particolarmente complesso. La proposta, nata da una consultazione pubblica con milioni di partecipanti (in gran parte favorevoli all’abolizione), è bloccata nel Consiglio dell’Unione Europea. Qui, i 27 Stati membri restano profondamente divisi sull’orario da adottare in modo permanente.

La Commissione europea, su impulso dei risultati della consultazione pubblica del 2018 (che vide l’84% dei votanti

favorevole all’abolizione), aveva proposto di interrompere la pratica. Il Parlamento europeo, nel marzo 2019, approvò la proposta. Aveva fissato il 2021 come l’anno in cui gli Stati membri avrebbero dovuto scegliere. Dovevano decidere se mantenere in modo definitivo l’ora legale (quella estiva) o l’ora solare (quella invernale).

Tuttavia, il dossier non è mai riuscito a superare lo scoglio del Consiglio, l’organo che riunisce i governi dei Paesi membri. La mancanza di un accordo politico condiviso e il timore di creare un “mosaico” di orari diversi tra Paesi confinanti hanno di fatto congelato l’iter.

La pandemia di Covid-19 e le successive crisi hanno contribuito ad accantonare definitivamente il tema. Pure figura ancora nel programma di lavoro della Commissione (ad esempio, per il 2026, sebbene una bozza precedente avesse previsto il ritiro).

La principale ragione del blocco è la profonda divergenza geografica ed economica tra gli Stati membri sulla scelta dell’orario permanente:

Paesi del Nord Europa (come Finlandia e Danimarca): Trovandosi a latitudini più elevate, beneficiano meno dell’ora legale in estate. Molti di loro propendono per l’adozione permanente dell’ora solare (o orario invernale). Questa è considerata più allineata ai ritmi circadiani e garantirebbe più luce al mattino.

Paesi del Sud Europa (come Italia, Spagna, Grecia): Questi Paesi, dove l’allungamento delle serate estive è più marcato, sono generalmente favorevoli a mantenere l’ora legale (o orario estivo) tutto l’anno.

L’Italia, in particolare, continua a registrare un significativo risparmio energetico grazie all’ora legale (stimato da Terna in circa 90-190 milioni di euro all’anno). A questo si unisce un percepito maggiore benessere legato alla luce serale.

Recentemente, Paesi come la Spagna hanno riaperto il dibattito proponendo un’azione risoluta, ma la frattura resta.

La Commissione europea teme che, in assenza di un coordinamento comune, gli Stati membri possano finire per adottare fusi orari diversi in modo permanente. Questo potrebbe creare una potenziale frammentazione dannosa per il mercato unico.

Disallineamenti orari tra Paesi confinanti potrebbero causare gravi disagi nel settore dei trasporti, del commercio, della logistica e delle comunicazioni. Per questo, l’Esecutivo insiste sulla necessità di un’azione comune.

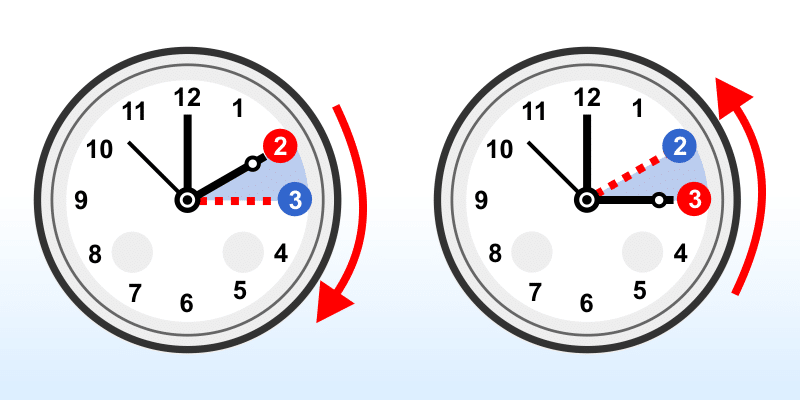

Nel frattempo, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, come da consuetudine, gli orologi europei torneranno indietro di un’ora. Ciò segna l’ennesimo ritorno all’ora solare e il proseguimento di una discussione che, nonostante sia vecchia di sette anni, non accenna a trovare una soluzione.